登録販売者 関係法規#7医薬品の陳列ルール

医薬品は、他(食品、健康食品、保健機能食品も含む、化粧品、医薬部外品など)

と明確に区別して陳列する必要があります。(法57条の2第1項)

また、医薬品の種類ごとに、決められたルールに従って区別して陳列しなければなりません。

実務で重要点ですが、実際業務についていなければ状況をイメージしにくいところだと思います、重要度を危険度と置き換えると分かりやすいかもしれません。

店舗販売業の場合のルール

要指導医薬品および一般用医薬品の陳列

【要指導医薬品】

• 「要指導医薬品陳列区画」の中に陳列。(区画を保健所に届け出ます、その範囲内に陳列。多くの場合お客さんの手の届くところは空箱が置いてあり、購入時店員が持ってくることが多いと思います。実際のドラッグストアに見学に行ってみましょう)

• 以下の場合は例外として陳列が認められる:

例外となる条件:

・鍵をかけた陳列設備に陳列している場合

・購入者が直接触れられない陳列設備に陳列している場合

【第1類医薬品の陳列】

・「第一類医薬品陳列区画」の内側に陳列しなくてはなりません。

例外となる条件:

・鍵を、かけた陳列設備内での陳列の場合。

・第一類医薬品を、購入しようとする者が直接触れられない設備内での陳列の場合。

要指導医薬品及び一般医薬品は混在させない。

【指定第二類医薬品】

指定第二類医薬品は、構造設備規則で規定されているのは、情報提供場所(相談カウンター等)から7メートル以内の範囲に陳列しなくてはならない。

情報提供場所には常に薬剤師や登録販売者がいるものと考えないと意味わからない法規と思いますが、常に勝手に取られたりして思わぬ使われ方を防ぐ監視義務のような感じだと考えるとちょっとはイメージ出来るでしょうか。7mくらいが目の届く範囲と考えられての決まりになってると思われます。

例外となる条件:

・鍵を、かけた陳列設備内での陳列の場合。

・指定第二類医薬品の陳列設備から1.2mの範囲に買おうとしてる者が侵入(進入)できない様にしてある。第一、二、三類それぞれ混在させない。配置販売業の場合(配置箱内)

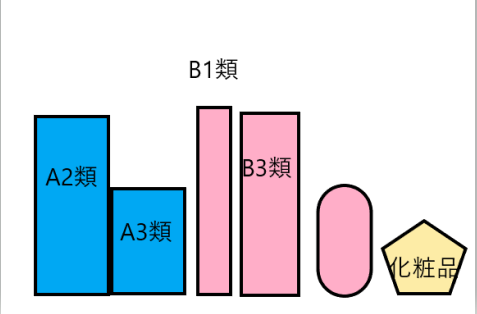

• 第1類~第3類医薬品を、混在しないように配置することが義務。

(同じシリーズでも商品名が違うもので1種は第2類、もう1種は第3類でも、同じシリーズだから隣に並べる…というのをすべてでしてしまうと「混在」という状態になってしまう。)

ダメな例

正しい例

• 医薬品と他の物(食品など)も明確に区別して配置する必要があります。

第一類、第二類、第三類は混在しない様にする。

陳列区画の閉鎖

要指導医薬品および第1類医薬品は、次の条件を満たさない限り、通常販売ができません:

• 販売・授与の時間外

• 薬剤師・登録販売者が不在の時間帯

• 店舗の受付場所が閉鎖されている場合

このようなときには、以下のルールに従いましょう:

陳列区画の閉鎖が必要

「要指導医薬品陳列区画」や「第1類医薬品陳列区画」は、販売できない時間帯には必ず閉鎖する必要があります。

どうやって閉鎖する?

• シャッター付きの棚を使う

• 鍵付きのガラスケースで施錠

• 薬剤師、登録販売者以外が触れない場所に移す(例えば裏倉庫)

| 禁止される例 | 理由 |

| 医薬品と飴を同じ引き出しに入れる | 誤認・誤飲の危険があるため |

| 健康食品と医薬品を同列で並べる | 法律上の区分が異なるため |

医薬品の「誤認防止」は、登録販売者にとって重要な責務です!

※本記事では、法律の条文(○○法第△条など)はあえて省略し、できるだけわかりやすくまとめています。

詳細な内容や正確な法的解釈については、必ず参考書や公的資料をご確認ください。

私は法律の専門家ではありませんので、記載に誤りがある可能性もあります。お気づきの点があればぜひご指摘いただけると勉強になります。

それでも法律に触れることには少し緊張もありますが、「登録販売者試験」に興味を持っていただけるきっかけになればと思い、この記事を書いています。

| らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 [ 團野 浩 ] 価格:2090円 |

ヨウ素系殺菌消毒成分

(例:ポビドンヨードなど)

広範囲に効くが、アレルギー体質の方は注意。

ヨウ素系の消毒成分は、細菌・真菌・ウイルスなど幅広く有効ですが、唾液や膿などと混ざると効果が低下するため、使用前にしっかり洗浄してから使うのがポイントです。

皮膚から吸収され、甲状腺や腎臓に影響を及ぼすおそれもあり、誰のどこに使うかとても重要な問題です。

また、濃度によっても使用できる部位が異なり、消毒用をうがいには使えません。

また、アレルギー体質の方や、過去にヨウ素製剤でアナフィラキシー反応(急性ショック)を起こしたことがある人は、使用を避けましょう。

商品に使用上の注意や、用法が書かれており正しい使い方で使っていただくようお伝えする事が大事です。