登録販売者試験 関係法規#16医薬品の分類⑤

医薬部外品・化粧品・食品について

登録販売者試験では、医薬品以外にも「医薬部外品」「化粧品」「食品」についての基礎知識が問われます。

特に、定義・効能効果の範囲・許可や表示義務などが出題されやすいポイントです。ここで整理しておきましょう。

◎大前提として不良品は販売してはいけない(法60番台)

⸻

化粧品・医薬部外品等ホームページ(厚生労働省の特設ホームページに飛びます)

第1部 医薬部外品

医薬部外品の定義

医薬部外品とは、人体に対する作用が緩和なもので、以下のような目的で使用されるものを指します(法第2条2項)。

(a) 次の①〜③に掲げる目的で機械機器などでない

1. 吐きけ・その他の不快感または口臭の防止

2. あせも・ただれ等の防止

3. 脱毛の防止、育毛または除毛

(b) 人または動物の保健衛生のために使用されるもの

• 防除用医薬部外品(例:殺虫剤、防虫剤 など、ネズミ、ハエ、蚊、ノミその他を防除)

(c) 厚生労働大臣が指定するもの

*人の疾病の診断、治療、予防に使用される、又は身体構造や機能に影響するものを除く(それらは医薬品に含まれる明確な線引きですね)

⸻

医薬部外品の効能・効果

• 定められた範囲内でのみ表示可能。

• 医薬品的な効果効能(診断・治療・予防など)範囲内のみではあるが医薬品のように効能効果を表示したり、宣伝したり出来る。

(ただし、繰り返しになるが、治療や検査、何か機能構造を変えるほどの効能のないもの=作用が緩和な物。となる。)

(例)薬用石けん、薬用化粧品、薬用歯磨き、殺虫剤、防虫剤など。

⸻

医薬部外品の許可と表示

• 品目ごとに製造販売には厚生労働大臣の承認が必要。

• 医薬品のような販売業務許可は必要なく一般の商店にも扱える。

• 容器・外箱には「医薬部外品」の文字を表示しなければならない(規則第219条第2項)。

• 害虫の防除の為の製品は「防除用医薬部外品」と記載

• 以前医薬品だったものが移行後区分変更として、指定医薬部外品と記載

ビオフェルミン錠とか。

指定医薬部外品は厚生労働大臣の指定がある物。医薬品からの移行品である事が多い。

第2部 化粧品

化粧品の定義

化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、皮膚または毛髪を健やかに保つために(塗擦、散布)使用されるものをいいます(法第2条3項)。

ただし、人体に対する作用が緩和なものに限られます。

(病気の検査や治療、予防を目的にするものではない)

⸻

化粧品の効能・効果表示

• 医薬品的な効能・効果を標榜することは一切できません。

• 表示できるのは「すべすべになる」「さっぱりする」など日常生活の範囲内。

• 医薬品的な効能効果を標榜した場合 →(誇大広告、虚偽)→ 無承認無許可医薬品とみなされる。

⸻

化粧品の成分規制

• 医薬品の成分を配合してはならない。

• 配合が認められても、薬理作用が期待できない量に制限。(薬効が出てしまう場合は、それはもう医薬品)

•効能をうたってる化粧品を見てみましょう。

シワの改善と言えるのは、この「化粧品」が医薬部外品の法的区分を得ているからです。「化粧品」と一般に思う「化粧品」と、法的な化粧品とは少し違う事を知りましょう。

化粧品の許可と届出

製造販売には厚生労働大臣の許可が必要

製造販売業者が製造販売を行う場合、品目ごとに届出る必要がある。

ただし、一般の小売店での販売に関しては許可は不要。

第三部 食品

食品の定義

食品とは、医薬品、医薬部外品および再生医療等製品以外 のすべての飲食物を指します。

医薬品では 品質・有効性および安全性 の確保のために必要な規制が行われていますが、食品については 安全性の確保 が中心となり、医薬品と比べて規制は緩やかです。

⸻

無承認無許可医薬品

外形上、食品として販売されていても、その成分本質(原材料)や効能・効果の標榜内容に照らして 医薬品とみなされる場合 には、承認を受けずに製造販売されたものは 無承認無許可医薬品 として取り締まりの対象となります。

👉 例:健康食品をうたいながら「病気が治る」などと表示している場合。(コレステロールを下げる→体系の気になる方に…、血圧を下げます→血圧の気になる方に…)と濁すいい方になっていますが、癌が治るとか完治するような表記は違法になります。

東京都保険局(わかりやすくまとめられてます)

医薬品の範囲に関する基準

食品と医薬品の境界は必ずしも明確ではないため、厚生労働省は以下のような基準を示しています。

医薬品に該当する要素

- 成分本質(原材料) がもっぱら医薬品として使用される成分であること(食品添加物など認められている物を除く。また実際に検出されなくても含有されている事を示唆する表示がある場合はそのものを含むものとして扱う)

- 医薬品的な効能・効果 が標榜されていること、暗示されていること(例:疾病の診断、治療または予防を目的とする内容)(チラシやネット広告などでの場合も含む)

- 医薬品の形状 をしていること(例:アンプル剤、錠剤、カプセル剤など)

- 用法・用量、服用時期、間隔、など が医薬品のそれと同様に記載されていること(調理のための使用方法や使用料の表記は除く。塩5g、醤油15mLみたいな用量については表記可能の範囲ってことですね)

特別用途食品

治療効果があると一般の人が誤った認識を生じる恐れのないもの。

特別用途食品(特定保健用食品を除く) は、乳児、幼児、妊産婦または病者の栄養保持や回復に適する旨を表示する食品。厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。それ以外の食品が効能効果を標榜すると医薬品を騙っているとみなされる。

例:粉ミルクや病者用ミルク。

保健機能食品制度

・特定保健用食品(トクホ)

・栄養機能食品

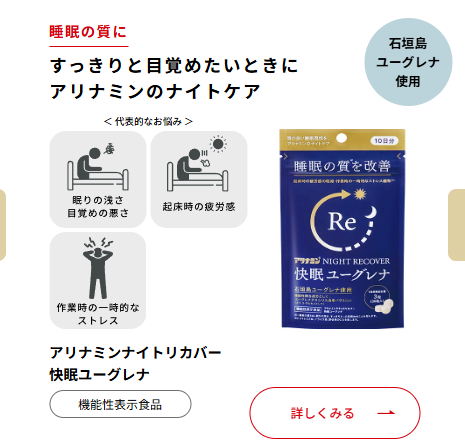

・機能性表示食品

これらの総称が保健機能食品です。

平成13年から導入された制度で、以下の3種類があります。

- 特定保健用食品(トクホ)

健康増進法の規定に基づいて、消費者庁の許可を受け、特定の保健の目的が期待できる旨を表示できる。

各成分に特定の保健機能をしめす有効性や安全性など審査を受け、許可又は承認を取得する必要がある。 - “条件付き”トクホ

必要とされる有効性の科学的根拠のレベルに達しないものの、一定の有効性が認められ、消費者庁の許可マークをつけて、限定的ではあるが科学的根拠のもと表示販売できる。 - 栄養機能食品

栄養成分の機能を表示する食品で、国の決めた基準を満たせば許可は不要。製造事業者自体の認証は必要。個別で審査を受けたわけではない旨は表示しなくてはならない。

効能効果は表示できない。 - 機能性表示食品

事業者の責任において、科学的根拠に基づく届出を消費者庁に行う食品。届け済にて、食品の機能性を、表示できる。

ただし、個別審査は受けない。

いわゆる健康食品

「健康食品、という用語は法律上の定義がなく、一般的に流通している呼び名です。

しかし、健康食品であっても 効能、効果を標榜すると医薬品とみなされ、無承認無許可医薬品として規制対象 になります。

特に、豊胸サプリ、万能薬、といった事例で問題となり、国や自治体が注意喚起を行っています。

ポイントまとめ

食品は安全性重視、医薬品は有効性・安全性両面を重視。

効能効果を標榜すると、医薬品、と判断され規制対象に。

保健機能食品、トクホ、栄養機能食品、機能性表示食品)、はそれぞれ基準と表示ルールがある。