登録販売者試験 関係法規#14医薬品の分類③

一般用医薬品のリスク区分(厚生労働省PDF)

1.一般用医薬品のリスク区分とは

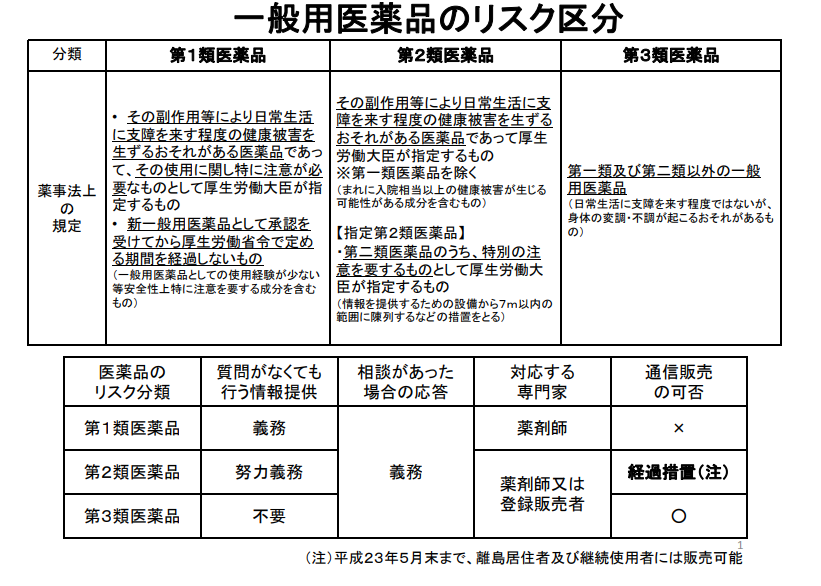

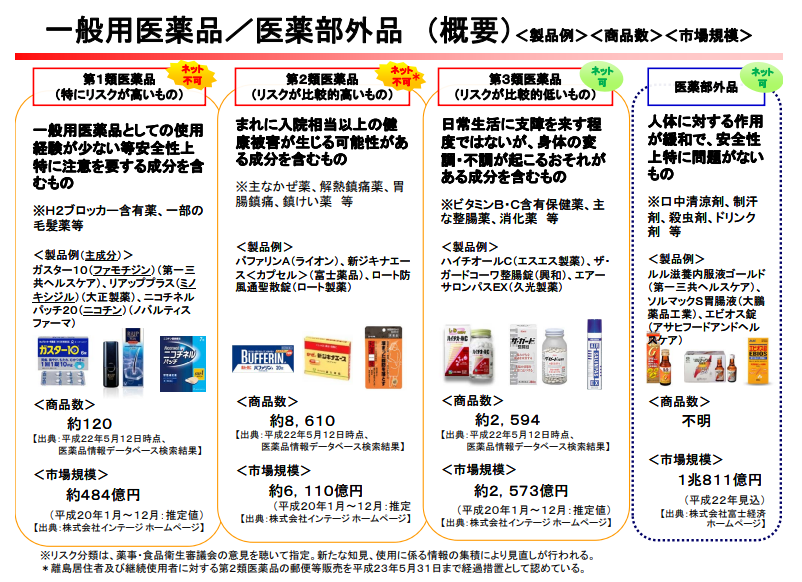

一般用医薬品は、その保健衛生上のリスクに応じて 第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品 に区分されます。

リスク区分は、配合成分または使用目的に着目して指定され、購入者がリスクの程度を判断しやすいように、外箱等に必ず記載されます。

2.リスクによる一般用医薬品の区分

第一類医薬品

• 次の(a)および(b)に掲げる医薬品(法36条の7第1項1号)

• (a)その副作用等により 日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがあるものでその適正な使用に際し、特に注意が必要なもの として厚生労働大臣が指定するもの

• (b)その製造販売の承認の申請に際し第14条11項に該当するとされた医薬品で承認を受けてから厚生労働大臣の定める期間を経過してないもの

• 例:スイッチOTC医薬品(H2ブロッカー、禁煙補助薬など)

• 販売時には薬剤師からの情報提供が必須。

指定第二類医薬品

• 第二類医薬品のうち、特別の注意を要するもの。

• 「指定第二類医薬品」と表記される。

• 例:主に副作用のリスクが比較的高い成分を含むか、用量・使用方法によってリスクが増大するもの。

⸻

第二類医薬品

• 日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがあるが、第一類ほどではないもの。

• 注意喚起のため「要相談」マークが表示されることもある。

⸻

第三類医薬品

• 第一類・第二類以外の医薬品(法36条の7第1項3号)。

• 副作用等による日常生活への支障が比較的少ないもの。(起こらないわけではない)

• 例:整腸薬、ビタミンB群・C群製剤など。

3.リスク区分の変更

厚生労働大臣は、第一類医薬品または第二類医薬品に指定された医薬品について、情報の収集 に努めなければならない(法36条の7第2項)。

• 副作用や新たな知見に基づき、指定の変更(第一類 ⇔ 第二類 ⇔ 第三類) が行われる。

• 適正使用が図れない場合や新たなリスクが判明した場合には、随時改定 される。

• 実際に、第一類から第二類へ移行するケース(例:一部のH2ブロッカー)もある。

本来なら条文などは省略したり簡略化してはいけないと思いますが、登録販売者試験で条文の何条かや、一語一句を問われないため私のブログ内では簡略的に書いたりしています。正確な条文が必要な場合はそちらを確認してください。

生物由来製品とは

「生物由来製品」とは、人やその他の生物(植物を除く)に由来するものを原料または材料として製造される医薬品・医薬部外品・化粧品または、医療機器を指します。特に、保健衛生上の観点から感染症のリスクを厳しく管理する必要がある製品が該当します(例:血液製剤、食事由来のものを除く)。

⸻

生物由来製品の指定(厚生労働省(案)

生物由来製品は、使用により感染症が発生するリスクに着目して厚生労働大臣が指定します。たとえば、製造工程において感染性因子を完全に排除できない可能性がある場合、感染症発生リスクが「適切で低い」とされても生物由来製品に該当します。

現在のところ、一般用医薬品や医薬部外品、化粧品として指定された生物由来製品は存在しません。感染症のリスクの蓋然性が極めて低い場合は指定の対象にならない。

⸻

ポイント

• 生物由来製品は「感染リスク管理」が最重要。

• 血液製剤やワクチンなどが代表例。

• 感染リスクは「ゼロ」ではなく、「適切に低い」状態であっても指定される。

• 一般用医薬品・医薬部外品・化粧品には現時点で該当なし。