登録販売者試験 #50 口腔

歯や口中に用いる薬

① 歯痛薬(外用薬)

1. 歯が痛い

虫歯(う蝕)や歯髄炎が原因で歯痛が起こる。

歯痛薬は痛みを応急的に鎮める目的で用いられるが、

虫歯(う蝕)修復されることはない。

⚗️ 2. 主な配合成分

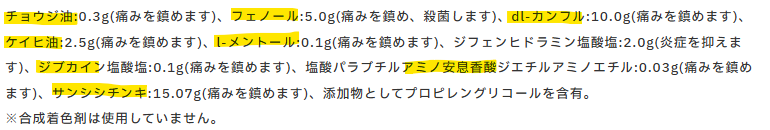

成分名:

メントール、カンフル、ハッカ油、ユーカリ油

作用と特徴:

冷感刺激を与えて知覚神経を麻痺させ、痛みを鎮める。

成分名:

フェノール、歯科用フェノールカンフル、オイゲノール、セチルピリジニウム

作用と特徴:

細菌の繁殖を抑える目的で配合される。

生薬成分

チョウジ:オイゲノール(調べていて知ったのですが、酸化亜鉛と混ぜたユジノールセメントという名前が歯科医さんの間では知られているようです。歯の詰め物に使われている成分)

鎮痛、鎮静、抗炎症、抗菌作用を期待して配合。

ケイヒ:活血、止血作用

サンシシ(山梔子)作用と特徴炎症を抑える。

3. 相互作用・受診勧奨

外用の歯痛薬を使用した後に

口腔咽喉薬、含嗽薬を使用する場合は、十分な間隔を置く必要がある。

歯痛の場合は歯科診療を優先し、歯痛薬の使用は最小限にとどめる。

② 歯槽膿漏薬(しそうのうろうやく)

1. 概要

歯槽膿漏とは?歯周病が進行し歯を支える歯槽が溶け歯茎から膿が出ている。腫れや口臭、出血、ぐらぐらと痛みなどでむず痒い感じがする等の症状が出る。

歯肉炎や歯周炎などの歯槽膿漏症状(出血・腫れ・口臭など)の改善を目的とする。

外用薬(塗布)と内服薬の2タイプがある。

ビタミンなどが配合されることも多い。

2. 外用薬の主な配合成分

殺菌消毒成分

成分名;セチルピリジニウム塩化物、クロルヘキシジングルコン酸塩、インプロピルメチルフェノール、チモール

作用と特徴;口腔内の細菌繁殖を抑える目的で配合。抗炎症作用を併せ持つこともある。注意点クロルヘキシジングルコン酸塩が口腔内に適用される場合、まれにショック(アナフィラキシー)を起こすことがある。

抗炎症成分

成分名:グリチルリチン酸ニカリウム、グリチルリチン酸

作用と特徴:歯周組織の炎症を和らげる目的。注意点ステロイド性抗炎症成分が含まれる場合は長期連用を避ける。

止血成分

成分名:カルバクロム

作用と特徴:炎症による歯周組織からの出血を抑える。

組織修復成分

成分名:アラントイン

作用と特徴:炎症を起こした歯周組織の修復を促進する。

生薬成分

成分名:カミツレ、ラタニア、ミルラ(没薬)

作用と特徴:炎症を抑える(収斂作用を含む)。

3. 内服薬の主な配合成分

抗炎症成分

グリチルリチン酸ニカリウム

歯周組織の炎症を和らげる

止血成分

カルバクロム、フィトナジオン(ビタミンK₁)

出血を抑える

組織修復成分

銅クロロフィリンナトリウム修復促進、口臭抑制

ビタミン成分

ビタミンC(アスコルビン酸類)、ビタミンE(トコフェロール類)

コラーゲン代謝改善・血行促進

| 価格:1518円 |

4. 相互作用・受診勧奨

歯槽膿漏薬の服用後に口腔咽喉薬、含嗽薬を使用する場合は十分な間隔を置く。

症状が繰り返し現れる場合は医療機関を受診する。

“徹底的に添加物不使用”のお惣菜をご自宅に

③ 口内炎用薬

1. 概要

口内炎は口腔粘膜の炎症で、痛みや口臭を伴う。

外用薬(塗布・スプレー)が主に使われる。

2. 主な成分

成分類成分名作用と特徴組織修復成分アズレンスルホン酸ナトリウム(水溶性アズレン)粘膜組織を修復する抗炎症成分グリチルリチン酸ニカリウム、グリチルリチン酸炎症を和らげる殺菌消毒成分セチルピリジニウム塩化物、クロルヘキシジン塩酸塩、アクリノール、ポビドンヨード細菌感染を防止生薬成分シコン(紫根)組織修復・抗菌作用

3. 口内炎に用いられる漢方処方製剤

成分名黄連解毒湯(おうれんげどくとう)適応症状体力中等度以上で、口内炎・口渇・尿量少なく・便秘傾向のある人。使用上の注意体の虚弱な人・胃腸が弱い人は不向き。副作用で下痢や肝機能障害が現れることがある。改善しない場合は専門医へ。

4. 相互作用・受診勧奨

口内炎用薬を使用後に口腔咽喉薬、含嗽薬を使用する場合は十分な間隔を置く。

通常は1〜2週間で自然治癒するが、長引く場合は腫瘍の可能性もあるため医療機関を受診。

一般用医薬品を使用して口内炎が繰り返し起こる場合、

ベーチェット病などの可能性がある。

また、他の薬剤の副作用によっても口内炎や舌炎が起こることがある。

食事に差し支えるほどの状態であれば、医療機関を受診することが必要!

・歯や口中に用いる薬として、歯痛薬(外用)・歯槽膿漏薬・口内炎用薬が分類されることを理解する。・有効成分の作用・副作用を覚える。相互作用・受診勧奨の注意点を理解する。

たった3分でハウスクリーニングを予約!【おまかせマイスター】動画生成を投げてかなりとっかかりとして良いものが作れそうなので、時間のある限り以前の内容にも動画を付けていっています。お時間のある時に確認してみてください。日本語が変な所もまだまだ多いですが、気楽に見て親しみを持つには十分かなと思い、また私の時間的限界もあるため手を加えてはいませんが、内容が大きくおかしく無いかは確認していますので気軽に見て頂ければと思い添付しています。