記事内に商品プロモーションを含む場合があります

滋養強壮保健薬の基礎と注意点

1. 医薬品の滋養強壮保健薬

滋養強壮保健薬とは、体調不良を生じやすい状態や体質の改善、特定の栄養素の不足による症状の改善または予防を目的とする薬です。

配合される成分は主に ビタミン成分・カルシウム・アミノ酸・生薬成分 で、以下の特徴があります。

- ☆効果は、医薬品にのみ認められている

- 栄養素不足に基づく特定部位の症状改善

例:神経痛、筋肉痛、関節痛、しびれ など

- 効能は、医薬品にのみ認められている

- 1日最大用量を超える配合は、医薬品にのみ認められている

- 生薬成分の カシュウ(何首烏)、ゴオウ(牛黄)、ゴミシ(五味子)、ジオウ(地黄)、ロクジョウ(鹿茸) の配合は、医薬品にのみ認められている

2. 医薬部外品の保健薬

医薬部外品の保健薬は、効能・効果が

に限定されます。

また、配合成分や分量についても 人体に対する作用が緩和なものに限られます。(医薬部外品なので→”緩和なもの”

3. 主な配合成分

ビタミン製剤

- 1種類以上のビタミン を主薬とし、特定の症状改善や補給を目的とする。

- 例:ビタミン主薬製剤、総合ビタミン剤。

- ビタミン剤は多くは水溶性でたくさん飲んだとしても効能が早まるわけではなく吸収量を超えると排泄されてしまいます。ただし、脂溶性ビタミンは過剰摂取により過剰症を起こすおそれがある。

4. 代表的な成分と注意点

脂溶性(DAKE)

大塚製薬のホームページが可愛くて認識しやすいので紹介します。

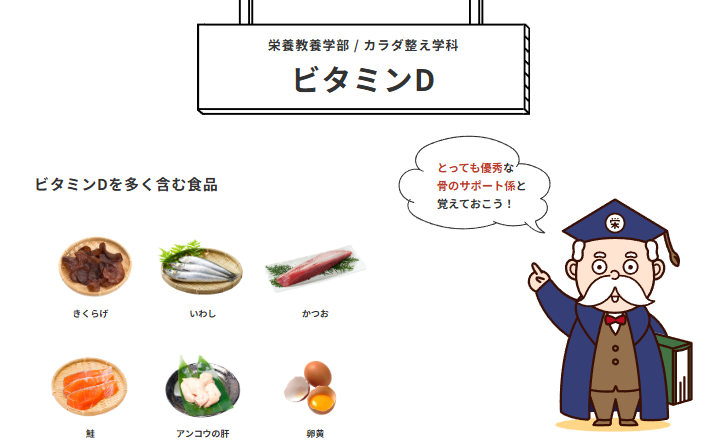

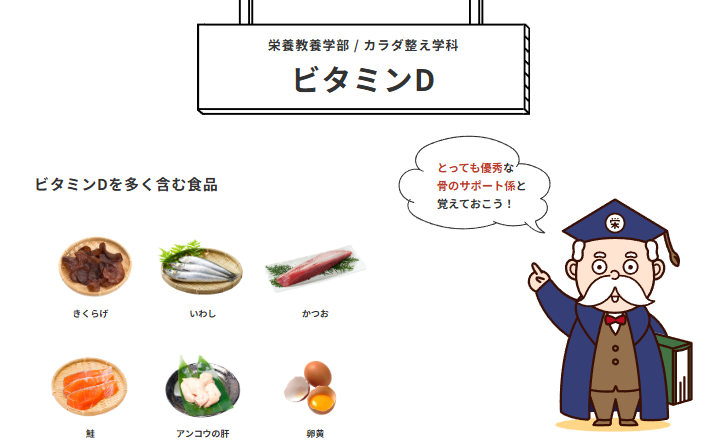

ビタミンD(カルシフェロール類)脂溶性

- 作用:腸管でのカルシウム吸収を促進し、尿細管でのカルシウム再吸収を促進。骨形成を助ける。(そもそも体内V.Dが減少して腸管でのカルシウム吸収が低下してしまう→血中カルシウムが低下する事を感知した副甲状腺でパラソルモンが分泌され破骨細胞が活性化され…のやつです)骨を強くしたい場合に感知起点となるV.Dを増やすと腸管からのカルシウム吸収が増加し血中カルシウムを増やす事が出来るため、ビタミンDの補給に意義はあるわけです。)

- 注意点:過剰摂取により 高カルシウム血症、異常石灰化 を起こす。(適度な状態が大事)

ビタミンA(レチノール類、V.A、肝油)脂溶性

- 作用:夜間視力維持、皮膚や粘膜の機能を正常に保つ、夜盲症の改善、発育期のV.Aの補給

- 注意点:妊娠3か月前から3か月目の期間に1万IU/日以上の接種をした時に先天異常の増加が認められたと報告がある。(妊娠したかどうかまだわからない時期の事でコントロールしにくい時期ですよね)妊婦、妊娠していると認められる人、妊娠希望のある人は先天異常発生のリスクがあるため注意。

- 4000IU(IU:国際単位という量を表す単位)

ビタミンK 脂溶性

ビタミンKは、血液凝固と骨の健康維持に不可欠な脂溶性ビタミンです。緑黄色野菜や納豆などの発酵食品に含まれ、体内でも合成されますが、欠乏しやすい場合は摂取を意識する必要があります。ワルファリンなどの抗血栓薬を服用している場合は、ビタミンKの摂取量を医師に相談することが重要です。

ビタミンKの働き

- 血液凝固の促進:出血時に血液を固める「血液凝固因子」を活性化し、止血を助けます。

- 骨の健康維持:骨に含まれるタンパク質を活性化させ、カルシウムの骨への沈着を促すことで、骨を強く保ちます。

- 動脈の健康維持:動脈が石灰化するのを防ぐ働きもあります。

- ワルファリンとの相互作用:

- 血液を固まりにくくする薬「ワルファリン」を服用している人は、ビタミンKの摂取量によって薬の効果が弱まることがあるため、医師に相談が必要です。

ビタミンE(トコフェロール類)

- 作用:脂質の酸化防止、血流改善(肩こり、手足のしびれ、しもやけ、更年期での血流障害による諸症状等)

- 注意点:出血が長く続く場合は他の不正出血の可能性。

- 下垂体や副腎等に作用して月経周期や量の調節に関与。